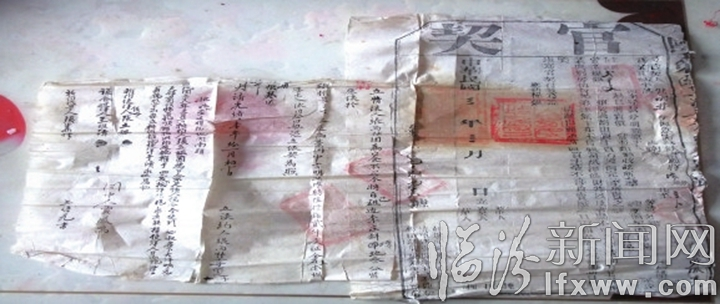

民国官契

临汾新闻网讯 近日,我市收藏爱好者李建伟收藏到一张民国官契,这张官契记载了大清光绪壹年至民国二十八年的土地流转变化情况,其中多次提到“推契”“口食不足”等土地流转原因的文字记载。

这张官契由两部分组成,一张为官方的契纸,内容为固定格式,空白处填写立卖契人、代笔人、原中人、坐落位置、价格、时间等内容。根据内容可知,“立卖契人张丙林,因急需钱款愿将坟地叁分,讬中卖于张振基”,坟地共卖了“贰千文”,买卖双方系“当面如数收讫”。官契上的交易时间是“中华民国三年三月”,契约编号为“襄,七千九百九十八号”,契约上有数枚印章,其中一枚为“山西民政厅”,其余印章字迹需仔细辨认,其中有“襄陵”等字样,最后有“立卖契人”“代笔人”“原中人”画押处。

李建伟查阅资料发现,清代中晚期实行“民写官验”的验契方式,契尾由布政司统一刊印,编号发行,粘在民写的地契之后,作为官府的验契凭证。民国契税征收沿用旧法,不再使用契尾,而是另印契纸,使用时经登记注册,将旧契粘连发给业主收执。

据了解,契约有红契、白契之分,红契可得到国家法律保护。民国规定:凡为中华民国之公民,享有中华民国之地产,自应执民国国家之契据,始能得民国国家之保护。并制定民国新契纸,自民国二年(1913年)八月初一为始一律行用。凡民间执有前清买契者,无论已税未税,红契、白契均需呈验注册,给予升契。

与这张官契粘连在一起的是手抄契约,文字记载:立让人张丙林,因为口食不足,今将自己祖遗李庄斜坟地叁分,情愿让于张振基名下又退为业,同中人言明,共作时值价钱贰仟文,证金、石、土、木相连出入依旧,空口无凭,立让契为照。契尾有“张振基送”等字样,时间为“大清光绪壹年一月初十日”,立让约人“张丙林母柴氏十子”。

李建伟介绍,手写契约应为清代契约,民国成立后,按当时政策,“凡民间执有前清买契者,无论已税未税,红契、白契均需呈验注册,给予升契。”这张契约是从清代进入民国后,重新获得当时政府的认可。

契约“升契”时间是民国三年。25年后,这张契约的主人再次变更,变更原因依然是“口食不足”,与上次土地买卖所不同的是,这次是侄子卖给了叔叔。

契约变更内容为手写,文中记载:民国二十八年三月一日批,约人张立祖,因为口食不足,诸人说合,今将使到四叔名下,大洋玖元,夫妇商议情愿将此约及地推于四叔名下,抵洋作价永远耕种,使洋人日后绝无异说,空口无凭,立批的推地使洋手续永远为证。契约之后写有“推约使洋人(侄子)张立祖”“说合过洋人王维清”“同中人贾凤鸣”“推约代笔人张生林作,王培元书”等文字。

李建伟根据注明的姓名理出了人员关系:张立祖系张丙林儿子,继承了父亲的地产,后张立祖因“口食不足”,“经人说和”将地转入四叔张生林名下。

“从中还可以看到25年前后的物价变化,25年前张丙林购买‘三分坟地’价格为‘贰千文’,25年后张丙林儿子转让给四叔时价格为‘大洋九元’”李建伟介绍:“看似一张简单的契约,其中记载着众多的时代变迁信息,对研究清末明国契约有一定的参考价值。”

记者 张春茂 文/图